En su ya legendario artículo Opinión, demencia y sociedad, que fue publicado por primera vez en español en 1975, el filósofo alemán Theodor W. Adorno formuló la siguiente definición: “Opinión es la posición, siempre acotada en cuanto válida, de una conciencia subjetiva, restringida en su contenido de verdad”. Así descrito, algo bastante banal, ni mucho …

Continue reading “Daría mi vida, pero…”

En su

ya legendario artículo Opinión, demencia

y sociedad, que fue publicado por primera vez en español en 1975, el

filósofo alemán Theodor W. Adorno formuló la siguiente definición: “Opinión es

la posición, siempre acotada en cuanto válida, de una conciencia subjetiva,

restringida en su contenido de verdad”. Así descrito, algo bastante banal, ni

mucho que te quemes, ni poco que te hieles.

Pero

a continuación, notaba que cuando alguien dice “yo opino” con mucha vehemencia

está diciendo también que tiene una idea a la que no piensa renunciar, que

quiere estar con ella “en cuerpo y alma”, ocuparla “afectivamente”

(psicoanálisis dixit), con lo cual tratar

de refutarla se convierte en una especie de ofensa personal. La opinión pasa a

ser un acto de autoafirmación, donde se juega algo muy distinto de la verdad.

Adorno observaba la expansión de lo que llamaba el ergotismo, que es “la

proclividad de los hombres a defender tercamente opiniones alocadas, incluso

cuando su falsedad se ha puesto racionalmente de manifiesto”.

Adorno escribía antes de Internet y las redes digitales. De haber actualizado su texto, tendría que haber reparado en la velocidad de las nuevas opiniones, que ha pulverizado el espacio para la reflexión y ha multiplicado, en cambio, la formación de consensos colectivos instantáneos a partir de opiniones sin fundamento. El mundo de los troles y los haters está constituido de opiniones odiosas acerca de otras opiniones cualesquiera.

La opinión ha adquirido en este ambiente un prestigio autónomo, no sólo por estar motivada por una indignación moral y ser obligadamente “respetable”, sino porque da lo mismo si es infundada.

Habría

tenido que registrar, también, el hecho más nuevo de que la principal razón de

hoy para opinar es la indignación, un fenómeno propio de la globalización democrática.

En los 90, François Furet ya escribía que la democracia estaba asumiendo “la

capacidad infinita de producir niños y hombres que detestan el régimen social y

político en que nacieron, que odian el aire que respiran, aunque vivan de él y

no hayan conocido otro”.

La

opinión ha adquirido en este ambiente un prestigio autónomo, no sólo por estar

motivada por una indignación moral y ser obligadamente “respetable”, sino

porque da lo mismo si es infundada. Es curioso: en la filosofía griega clásica,

la opinión infundada era llamada doxa

y Platón la situaba en la escala más baja del conocimiento, de la que los

hombres debían liberarse para acercarse a la verdad.

De

ese pensamiento platónico deriva, sin duda, la tradición de las antiguas

escuelas de periodismo –las también “clásicas”, como la U. de Chile y la PUC-,

para las cuales el género de la opinión era algo ligeramente ajeno al oficio

del periodismo, reservado a las páginas editoriales y a ciertos columnistas

(Pablo Neruda, por ejemplo) cuya eminencia no necesitaba ser demostrada. Para

las actividades periodísticas parecidas, pero no iguales, se reservaban las

categorías “análisis” o “interpretación”, incluso “crítica”, lo que hacían, por

ejemplo, Luis Hernández Parker o Lenka Franulic. El oficio periodístico exigía

que también en esos campos prevaleciera la contención, el esfuerzo por

sobreponerse a la subjetividad y las ganas, sabiendo de antemano que la pureza

total es igual que la perfección: una estatua, rara vez una columna.

La opinión libre contribuye a la democracia, según creía Voltaire, pero hay un punto en que la dinámica rabiosa empieza a asfixiar a las dos cosas.

Eso

suena hoy como distinguir entre la polka y la mazurca. La tecnología convirtió

las categorías en antiguallas, a pesar de que ellas buscaban por sobre todo ser

leales con el público. Nadie sabe si al público de hoy le da lo mismo tanta

buena fe. Pero la columnista de The New York Times Gail Colins, que hasta hace

poco se autocalificaba como una “gritona”, dice haber reparado que sus

opiniones eran “como para que la gente se arrojara por la ventana todas las

mañanas”, y decidió que sería más sano ofrecerles a sus lectores un cierto equilibrio

de hechos investigados con pensamiento analítico, más algún toque de humor que siempre

se agradece. Esa fórmula, albricias, la ha reconciliado con la vocación del

periodismo.

La

fiebre de opinión refleja una época sedienta de individuación, una etapa

histórica donde la abrumadora masa humana parece obligar a los individuos,

sobre todo a los que pueden, a aferrarse a una identidad amenazada por el tumulto,

ese sentimiento que Elías Canetti llamaba “todo está repleto de hombres”. El

profesor estadounidense Jonathan Hardt, que viene estudiando el aumento de la

polarización política en todo el mundo desde los años 90, dice que la lucha

identitaria tiene un efecto centrífugo sobre la cohesión social, debilita los

vínculos societarios y refuerza los tribales, crea una forma nueva de

intolerancia violenta que ha poblado de miedo y silencio muchos campus

universitarios. ¿Cómo andamos por casa, Instituto Nacional?

Los grandes medios de comunicación –especialmente los de tecnología digital- son cada vez más repositorios de opinión, no tanto de conocimiento.

La

opinión libre contribuye a la democracia, según creía Voltaire, pero hay un

punto en que la dinámica rabiosa empieza a asfixiar a las dos cosas. No se sabe

cuándo. La evidencia reunida por Hardt sugiere que la gente radicaliza sus

opiniones. Otras universidades, como Quinnipiac, han detectado que las

opiniones sí cambian al recibir pequeños paquetes de información. Esto daría la

razón a los muchos pensadores, desde George Orwell hasta Fernando Savater, que

han creído que discutir es mostrar respeto por el otro, en vez de amenazarlo.

Esa fineza no suele estar al alcance de las redes digitales.

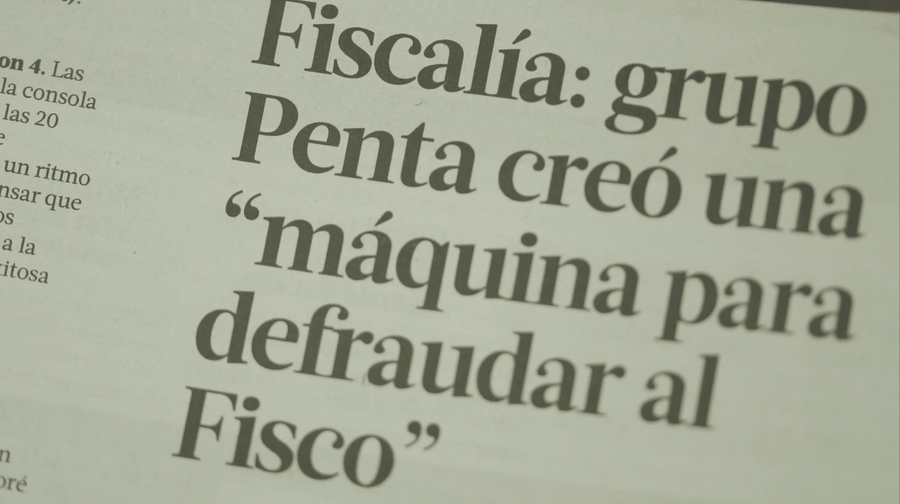

Los grandes medios de

comunicación –especialmente los de tecnología digital- son cada vez más

repositorios de opinión, no tanto de conocimiento; hasta cierto punto, han

cedido al consenso opinológico. Pero la función específica del periodismo, la

de ofrecer información y análisis, sigue moviendo la aguja, aunque se tenga

poquita fe.